25年大学共通テスト終了

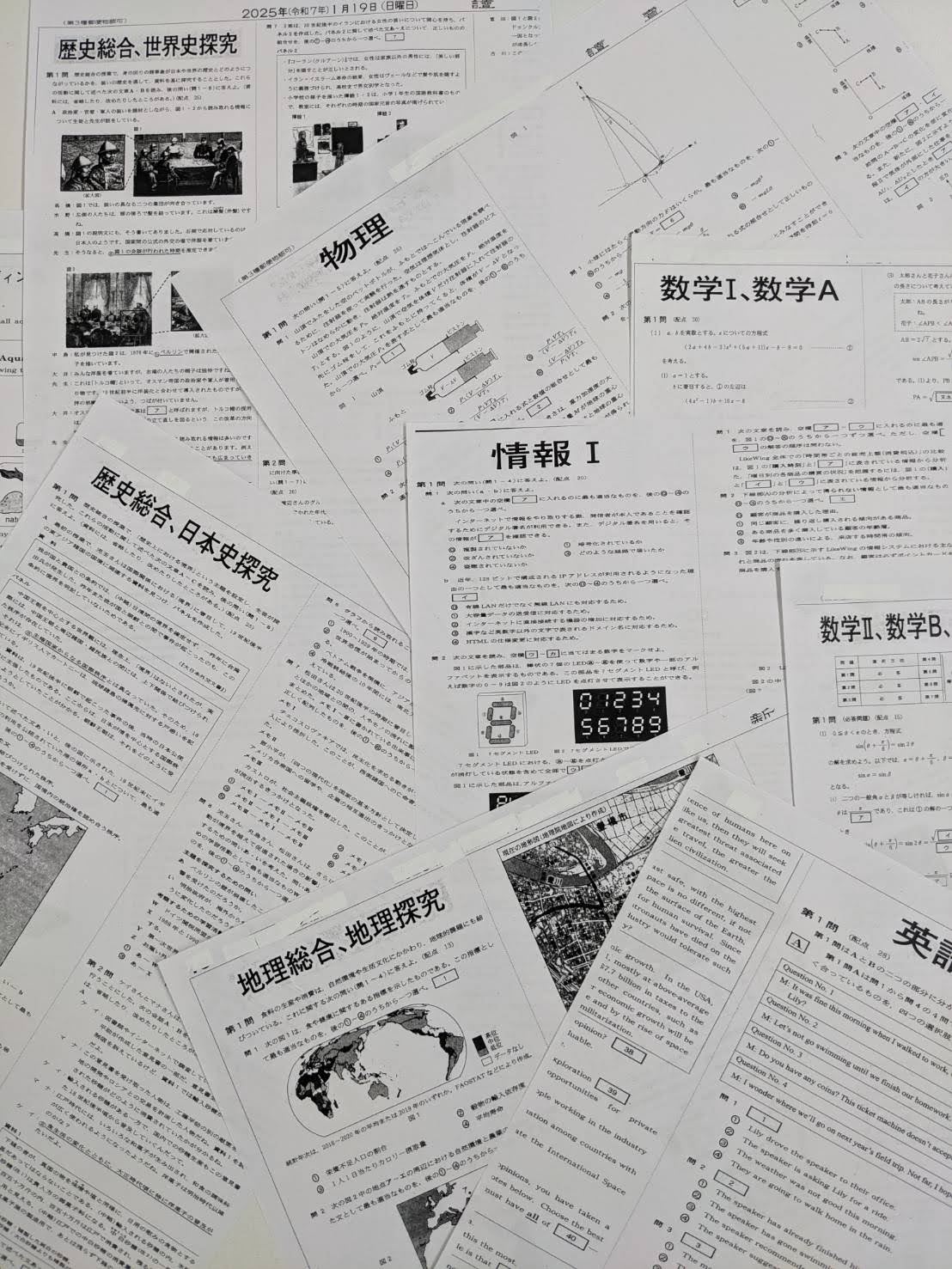

1月18日、19日と2日間にわたって大学共通テストが行われた。全国651会場で行われた今年の大学共通テストは、何と言っても現行の学習指導要領に初めて対応した内容となり、「情報Ⅰ」のテストが実施されたこともにも注目を集めた。今までの6教科30科目から7教科21科目に再編された中、最も多い英語を中心とした外国語の受験者は、45万4899人にのぼった。

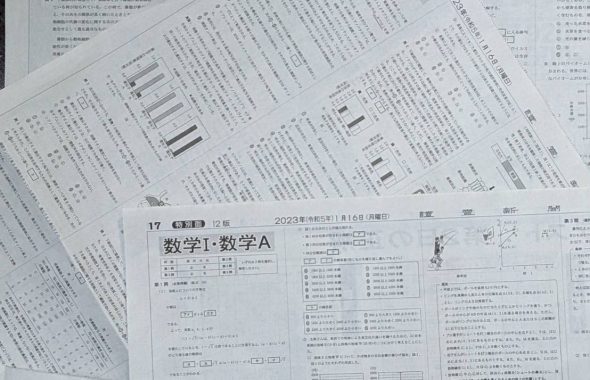

初日の18日は、地理歴史・公民、国語、外国語、翌19日は理科、数学、情報の試験日程であった。

このうちまず新しく設定された「情報Ⅰ」の試験内容に注目したい。前述したように今年初となったことから、受験生は過去問を解いて対策を取ることができなかったところがある。そのため各予備校が作成した予想問題をひたすら解いて試験に臨んだ受験生も少なくはなかったであろう。そんな「情報Ⅰ」の試験内容を見てみると、プログラミングの問題設定がわかりやすく、問われる思考力はそれほど高くはないと分析できる。高校1年生で情報Ⅰの授業を履修し、3年生になっての受験対策を行っていれば充分高得点は狙えたと言える。データ活用の大問では、各都道府県の旅行者数をテーマにした問題で、データ間の関係性を示す複数の散布図を素直に解けば正解に至るものであった。このようなことから易しく感じた受験生も多かったと予想できる。97%の国立大が「情報Ⅰ」の受験を必要としているが、受験生間の大差は付かなかったとも考えられる。

次に国語について注目したい。試験時間が10分延びた背景には、大問が1問増えたことにある。その1問は現代文で、「インフォームドコンセント」など外来語の使用について、文章だけでなくグラフなどからの情報をきちんと読み取り関連づけで読み込むことができたかが問われたものであった。このようなことから試験時間は不足気味になった受験生が多かったのでは、と考えられる。

また地理歴史・公民では、初めて「歴史総合」や「公共」が出題された。歴史総合は近代日本と世界史が融合された内容になっている。世界史の要素が強く、日本史よりに対策を取ってきた受験生には難しかった感がある。また「公共」、「倫理」においては資料から読み解く問題が多く、時間が足りなかったという受験生の声が聞かれた。さらに「歴史総合」や「日本史探究」では、新聞を素材とした問いが出題された。西南戦争時に発行された「西郷札」についてのもので、これは軍事費を調達するために発行されたものである。1877年の読売新聞の記事を引用し、西郷隆盛の栄枯盛衰、西郷札の価値がなくなって行く衰退の様子を答えさせるものであった。

今年は大きなトラブルの発生もなく、またお天気にも恵まれ、受験生は充分力が発揮できたのではないかと思われる。

来年、再来年の受験生は今年の問題を大いに参考にして、是非とも大学共通テストの対策を充分に行ってもらいたい。