教員勤務時間 日本最長

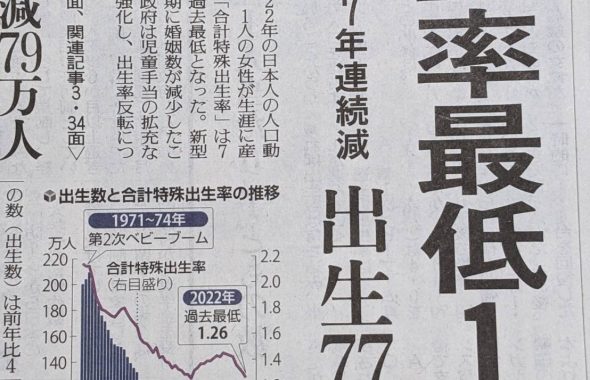

経済協力開発機構(OECD)は、10月7日に発表した加盟国などの小中学校教員などの勤務実態を調べた2024年「国際教員指導環境調査」で、日本の常勤教員の勤務時間が最長だったことを明らかにした。

結果は、小学校で週56.1時間にものぼったことがわかった。前回2018年度の調査の時よりは4時間短くなったが、国際平均勤務時間より10時間以上も長い結果であった。

対象国は中学校で56、小学校で16の国と地域が参加したこの調査は、5年から6年毎に行われ、今回が4回目であった。日本では403校、7,316人の教員らが回答。日本が最長となったのは何も今回が初めてではなく、小学校では前回の調査から、中学校では前々回の調査から最長という不名誉とも言える順位になっている。日本に次いで長かったのはニュージーランドで47.5時間、シンガポールで47.3時間、であった。ちなみにアメリカは45.3時間、中国は46.9時間、韓国43.1時間、フランス38.7時間、イタリア32.7時間であった。

部活動など中学校の課外活動は週5.6時間、書類作成などの事務作業は、4.5時間から5.2時間と国際平均より長く、日本の長時間勤務の大きな要因となっている。

教員の働き方改革を促進するため、文部科学省は2019年残業時間の上限を月45時間とする方針を策定した。部活動については原則、2031年度までに休日の活動をスポーツ団体などが作るクラブに移す「地域展開」を目指している。文部科学省はこのように国際平均より長くなったのは、この部活動における地域展開が思うように進んでいないことをあげている。また小学校においては、不登校やいじめ問題件数が増えており、教科指導以外の負担が大きいのではないかとしている。

私としては、これらに加え、保護者の様々な対応がストレスを増大させ、教員による病欠によって仕事量が増えているという、いわば負のスパイラルに陥っているとも思える。ベテラン教員の大量退職、若手の経験の浅い教員割合が増えていることも要因の一つであろう。

学校だけでなく、地域を巻き込んだ改善に是非とも進んでもらいたいものである。