2025年度全国学力テスト分析結果

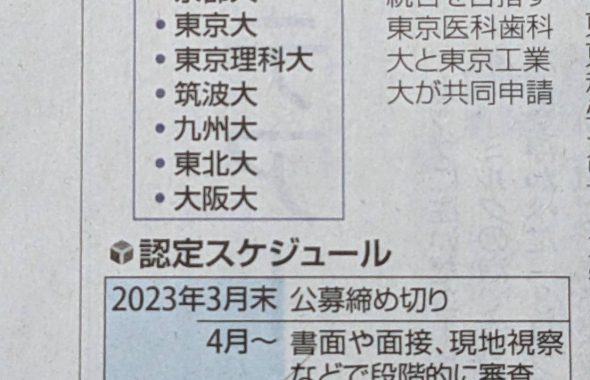

小学校6年生と中学校3年生を対象にした2025年度の全国学力テストの問題分析が文部科学省によって先月31日に公表された。特筆すべきは、数学・算数と国語の他に理科が3年ぶりに実施されたことである。この理科はIRTを採用し、得点はスコアで評価される。平均を500とし、0~317が“1”、318~442が“2”、443~567が“3”、568~691が“4”、692以上が“5”とする。今回の評価の割合は、“1”から順に4.4%、27.0%、42.0%、20.5%、6.4%となった。

では、教科毎に結果を分析してみる。

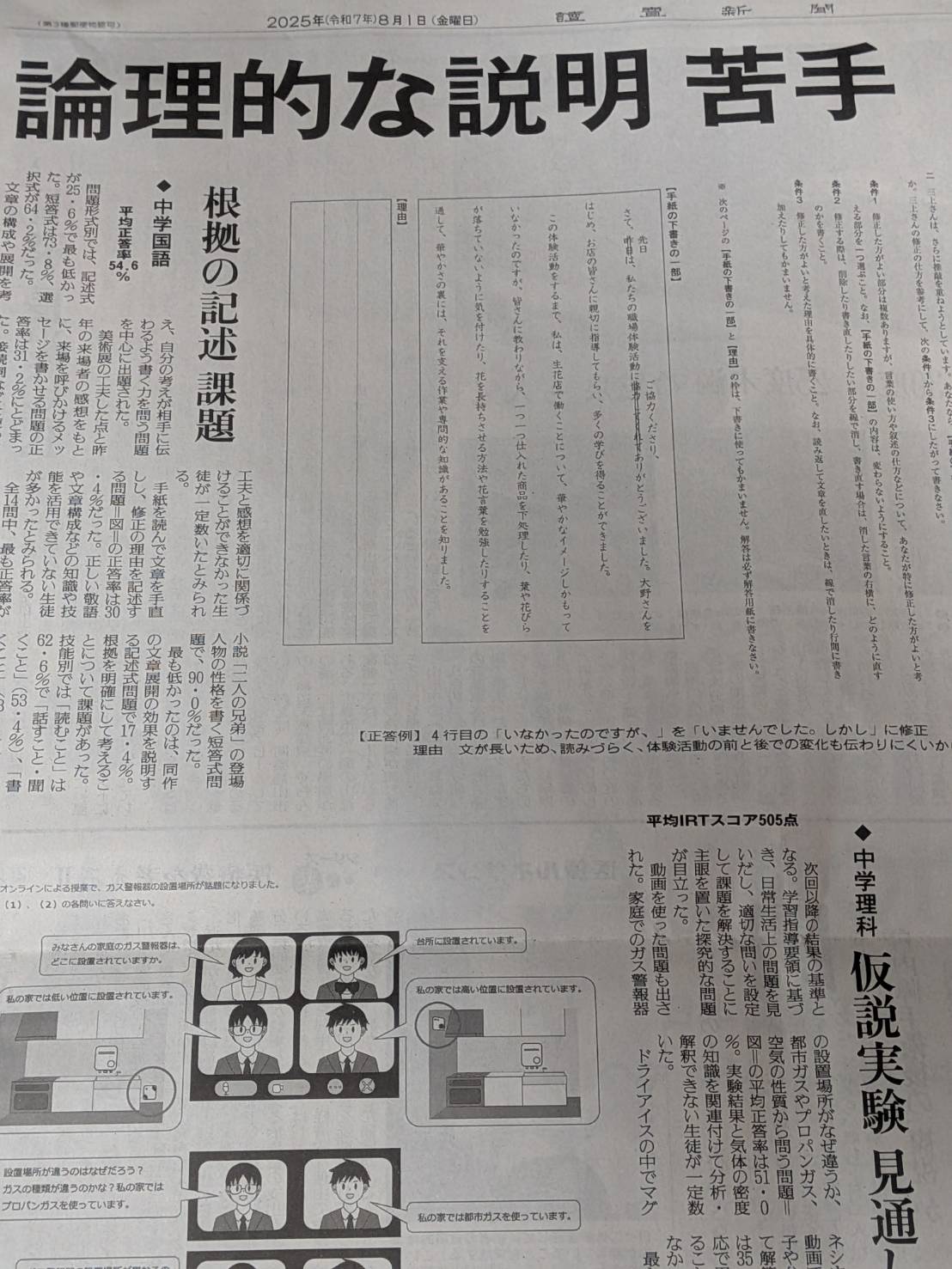

中学国語…………全体正答率は54.6%だった。形式別で見ると、やはり記述式問題の正答状況が非常に低く25.6%に留まった。文章の構成や展開を考え、自分の考えが相手に伝えるよう書く力を問う問題に空欄も目立った。中でも手紙を読んで文章を手直しし、修正の理由を記述したり、正しい敬語に直したり文章構成などの知識や技能を活用できていない生徒が目立った。

小学国語…………全体正答率は67.0%だった。中学生では低かった記述問題の正答率も59%で決して低い水準ではなかった。インタビューの様子の会話文から読むことに関する問題も57.7%であった。そのような中、最も低かったのが文章や図表などの4つの資料をもとに空欄に当てはめる登場人物の会話文を当てはめる問題では、41.0%に留まった。

中学数学…………全体正答率は48.8%であった。ある平行四辺形の向かい合う直線を、反対方向に同じだけ伸ばしても成り立つことを証明する問題では37%と低い正答率に終わった。元の条件を変えても変化しない関係を論理的に問うもので、根拠を明確にして説明ができていない生徒が目立った。またデータの活用問題でもしっかりと読み解くことができず苦戦する生徒も目立った。

小学算数…………全体正答率は58.2%であった。1日に食べる野菜の量を種類別に考えさせる問題では、多くの児童が資料から必要な情報を読み取ることができ、4分3ほどの生徒、74.3%の正答率に上った。一方都道府県別にブロッコリーの出荷量と出荷割合を示した2つの棒グラフから、ある自治体の出荷量の増減を問う問題では、なぜ低いのかという説明ができず正答率が31.2%と低くなった。

中学理科…………平均IRTスコア5は505点であった。日常生活上の問題を見い出し、適切な問いを設定して課題を解決することに主眼を置いた探究的問題が目立った。大問4では動画を使った問題出された。家庭でのガス警報器の設置場所がなぜ違うのか、都市ガスやプロパンガス、空気の性質から問う問題では51.0%に留まった。実験結果と気体の密度の知識を関連づけて分析・解釈できない生徒が一定数いることが露呈した結果となった。

小学理科…………全体正答率は57.3%であった。科学的に探究し問題を解決していく過程で自分の考えを表現できるかを見る出題が目立った。アルミニウムや鉄など身の周りの金属に関して電気を通すか、磁石に引きつけられるか、といった知識を問う問題では、10.7%とかなり正答率が低く、金属の性質、その知識の不足が目立った結果となった。また回路図を正確に読み解くことができたかどうかも大きく点数に左右したと考えられる。

全体を通して問題を見ると、まずは図や表、グラフといったものが正確に読み取ることができるかどうかが大きなポイントとなったと言える。またこれらが何を訴えているのか、必ず答えに直結するヒントがあることを前提に問題を読み解く必要を感じてもらいたい。また“書く”ということに慣れていないことは否めない。普段の学習からこういったことを心がけ、学習に励んでもらいたいものである。